Roman Opalka face au néant

Dans la série des billets touchant de près ou de loin au thème des Vanités intéressons-nous au cas de Roman Opalka.

Cet artiste d'origine polonaise est né dans la Somme en 1931.

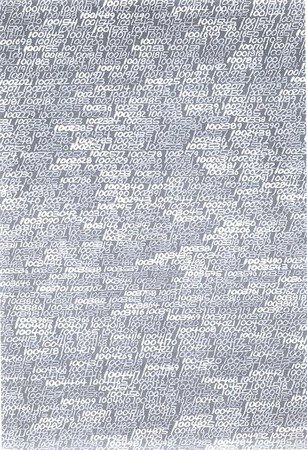

En 1965, il décide de peindre en blanc avec un pinceau n°O sur des toiles noires de 196 x 135 cm la suite des nombres de un à l'infini. Il intitule ses toiles Détail.

Détail de Détail :

A partir de 1972, il ajoute à chaque fond d'une nouvelle toile 1% de blanc, si bien que les nombres se fondent progressivement dans le support sur lequel elles sont inscrites.

Matérialisant également l'érosion du vivant par le temps, il enregistre quotidiennement le son de sa voix prononçant les nombres qu'il est en train de peindre. Une voix qui se transforme au fil des années...

Enfin, il termine chaque séance de travail en réalisant son autoportrait photographique.

Par ce dispositif sans cesse renouvelé à l'échelle d'une vie, Opalka propose une méditation sans précédent sur le temps, impliquant sa vie entière au service de son oeuvre.

"Ma position fondamentale, programme de toute ma vie, se traduit dans un processus de travail enregistrant une progression qui est à la fois un document sur le temps et sa définition". Roman Opalka.

Les autoportraits d'Opalka, présentés comme des photos d'identité frontales, avec ce regard fixé sur l'objectif et sur le spectateur, semblent défier le temps. En vérité, bien au-delà de l'appareil photo, et bien au-delà encore du spectateur, c'est la mort elle-même qu'Opalka sonde froidement du regard, dignement, crânement oserait-on dire, avec la pleine conscience qu'elle finira bien par le rattraper. Chaque nouveau portrait est une trace de sa présence encore vivante à un moment donné. Le spectateur se retrouve interpellé par la persistance de ce regard, comme si son caractère de défi inexorable lui renvoyait à la figure sa propre dimension dérisoire, soumise à la dégradation et au pourrissement.

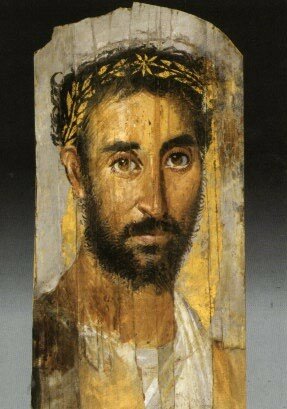

Ce regard fixé face à la mort a la même force que celui des portraits du Fayoum, ces portraits funéraires au réalisme troublant réalisés sous l'Egypte romaine entre le premier et le quatrième siècle après J-C.

Ces portraits n'avaient pas pour fonction d'être vus par une postérité. Ils étaient enterrés avec leur modèle, et avaient comme destinataire l'Eternité. Faire peindre son portrait, pour ces égyptiens sous tutelle romaine, c'était se préparer à la mort, les yeux grands ouverts. C'était témoigner pour l'au-delà d'avoir été, et le réalisme y avait une fonction d'identification et d'enregistrement.

Pour plus de renseignements sur les portraits du Fayoum, jetez un oeil ici.

Même si Opalka se met en scène pour le regard des hommes, il signe avant tout dans son oeuvre, comme les portraits du Fayoum, un acte qui entretient une relation de dialogue intime entre un individu et la mort fatalement attendue.

"Pour appréhender le temps, il faut prendre la mort comme réelle dimension de la vie. L'existence de l'être n'est pas plénitude, mais un étant où il manque quelque chose. L'être est défini par la mort qui lui manque." Roman Opalka.

Ainsi, ce n'est pas seulement quelques temps avant de mourir que l'artiste franco-polonais décide de se confronter à l'inéluctable, mais tout au long de sa vie, dans une trajectoire lente et fulgurante à la fois, une vie réduite à un fil, celui du temps qui passe. L'oeuvre d'Opalka réalise l'ellipse radicale, il s'abstrait de tout le superflu pour n'en conserver que l'essentiel : il matérialise la durée même de sa propre vie.

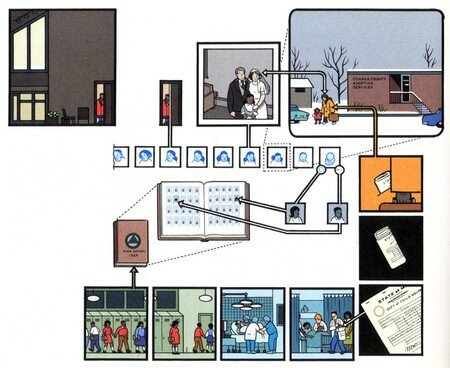

Cette démarche n'est pas sans évoquer la frise de vie opérée par Chris Ware, dont j'ai parlé ici :

En quelques cases, Chris Ware montre le trajet d'une vie, de la naissance à la vieillesse. Cette frise est le squelette autour duquel s'organise une narration qui, de détail en détail, raconte une série d'évènements qui conditionnent la vie d'un personnage.

Si Chris Ware utilise une condensation elliptique du temps, c'est pour lui permettre d'exploiter la richesse des interrelations entre les individus à travers le temps, mais aussi à travers l'espace ou encore à travers l'histoire des objets. Il s'agit d'un dispositif fictionnel potentiellement ouvert à d'infinies ramifications.

D'une certaine manière, Opalka, lui, est dans une épure bien plus radicale puisqu'il se contente de creuser un austère sillon uniquement dans la durée, se débarrassant de la moindre anecdote et de toute dimension spatiale (hormis l'espace de l'exposition, qui prend d'ailleurs en compte la dimension du vide).

Ce qui est fascinant, c'est de mesurer à quel point la force de l'oeuvre d'Opalka prend sa source dans l'accord contracté avec la vie même de l'artiste : sa mort en constitue la finalité, le point final, le but à atteindre. Si l'on enlève le superflu dans la vie humaine, si on l'épure au point d'en garder uniquement le squelette, il ne reste plus qu'un corps soumis aux affres du temps (physiquement et vocalement), ainsi qu'une suite numéraire qui est la forme matérielle du temps lui-même, du moins la forme qu'un homme peut tenter de saisir. Contrairement au rythme régulier et conventionnel d'une horloge, la durée est ici celle que décide de mesurer l'artiste dans son acte créatif, par la pulsation même de son geste d'écrivant/peignant sur la toile.

Roman Opalka, par ce qu'en témoigne son oeuvre, vit sur Terre comme un Robinson Crusoë sur son île : il n'a rien de mieux à faire que de mesurer le temps qui passe. Tout le reste est vanité.

Pourtant ses toiles ne sont pas uniquement conceptuelles. De taille humaine (1 m 96 de haut sur 1 m 35 de large), chacun de ses Détails rempli de numéros est une sorte d'autoportrait : une trace vivante, vibrante même car l'énumération est tout sauf mécanique, de l'artiste au moment de la création. L'engagement de son corps y est peut-être plus présent encore que dans ses autoportraits photographiques ou sonores. Si l'on peut parler d'autoportrait pour les toiles de Roman Opalka, c'est dans le même sens que pour les oeuvres de Jackson Pollock ou de Marc Rothko, c'est à dire avec des pincettes :

Jackson Pollock

Mark Rothko

Dans ces trois cas, la trace du geste de l'artiste est pregnante, que ce soit à travers le dripping, l'expression de la couleur ou l'énumération d'une suite de nombres. Dans les trois cas le résultat relève de l'abstraction, et pourtant les toiles de ces artistes nous surprennent par leur présence, voire leur force émotionnelle. Elles fonctionnent comme des miroirs. Leur taille permet au spectateur de s'immerger en elles, et même de s'y identifier comme il le pourrait devant un portrait figuratif, qui est toujours un autre en même temps qu'un support de projection.

Pensons par exemple à l'extraordinaire présence de cet alter ego qu'est Rembrandt.

Rembrandt, Autoportrait (détail), 1659.

Le vieillissement progressif visible sur les autoportraits photographiques de Opalka était déjà à l'oeuvre dans les autoportraits de Rembrandt, bien que de manière moins claire et rigoureuse (il arrivait en effet à Rembrandt de se vieillir ou de se rajeunir dans certains autoportraits, voir à ce sujet ce qu'en raconte monsieur Ka dans la Boîte à Images).

Rembrandt, Autoportrait, 1629.

Rembrandt, Autoportrait, 1640.

Rembrandt, Autoportrait, 1659.

Rembrandt, Autoportrait, 1661.

Rembrandt, Autoportrait, 1669.

Pour finir, je voudrais renvoyer à un billet écrit il y a quelques mois et lisible ici, qui évoque d'ailleurs cette série d'autoportraits de Rembrandt. Le sujet plus général de ce billet concernait le surgissement de la figure à partir de la matière informe, et tout autant de son engloutissement. L'oeuvre d'Opalka en est un autre exemple, travaillant davantage la matière temporelle que spatiale, une oeuvre tournée vers la disparition inéluctable de la figure dans le néant, mais qui la fait précisément surgir dans un acte paradoxal de défi et de résignation tout à la fois...